映画『セブン』は、物語そのものの残酷さだけでなく、画面の“デザイン”が強烈に心をえぐる作品です。

黄ばんだ空気、沈んだ照明、静かすぎる余白、そして象徴的に登場する“緑のランプ”——これらはすべて、観る者に不快さと美しさを同時に突きつける巧妙なデザインです。

本記事では、物語の感想を交えながら、セブンの世界観をつくる視覚・色彩・構図の要素をデザイン学習として深掘りします。

セブンが放つ“不快な美しさ”の正体

映画『セブン』には、観ているだけで胸の奥がざわつくような“不快な美しさ”が漂っています。

それはストーリーの残酷さだけが原因ではなく、画面全体に張り巡らされたデザインが生み出す感覚です。

光の弱さ、湿った空気感、人物の配置、そして空間に残された余白などが重なり合い、独特の世界観を形成しています。

この章では、どうしてセブンが“美しく、不安”なのか、その視覚的デザインの核心を分析していきます。

黄ばんだ世界をつくる色彩設計

作品全体に漂う黄みがかった色調は、単なる汚れ表現ではありません。

これは「腐敗」「退廃」を視覚的に伝えるための色彩設計で、観客に無意識のストレスを与えるための重要な要素です。

下の表にまとめたように、セブンでは特定の色が繰り返し使われています。

| 色 | 役割 | 心理効果 |

|---|---|---|

| 黄土色 | 退廃、湿度、倦怠 | じわじわ不安が蓄積する |

| 緑(特にランプ) | 静寂、不気味、理性の影 | “冷たさ”“監視”の印象 |

| グレー | 雨、停滞、無力感 | 物語を重く固定する |

これらの色が混ざり合うことで、観客は「この街はもう救えない」と直感的に理解させられるのです。

静けさが不安を生む“余白”の使い方

一般的には“余白=落ち着き”という構図ですが、セブンではまったく逆の使われ方をしています。

- 画面端に小さく配置される人物

- 奥の暗闇をわざと残すフレーム

- 無人の空間が長く写るシーン

これらはすべて「不穏の余白」を生み出すためのデザインです。

私の好きな“余白の美”とは異なり、

セブンの余白は“張り詰めた静けさ”として機能しています。

その矛盾が、逆に美しさを引き立てているとも言えます。

カメラワークが語る“逃げ場のなさ”

セブンのカメラは、静かに、ゆっくりと、じわじわ寄っていくことが多く、派手な動きがほとんどありません。

一見シンプルですが、この“遅い視線”が観客に圧力を与え、次のような心理効果を生みます。

- 逃げ場がない

- ずっと見張られている感覚

- 心が疲弊していくような緊張感

これらはすべて、デザインとして計算されたものです。

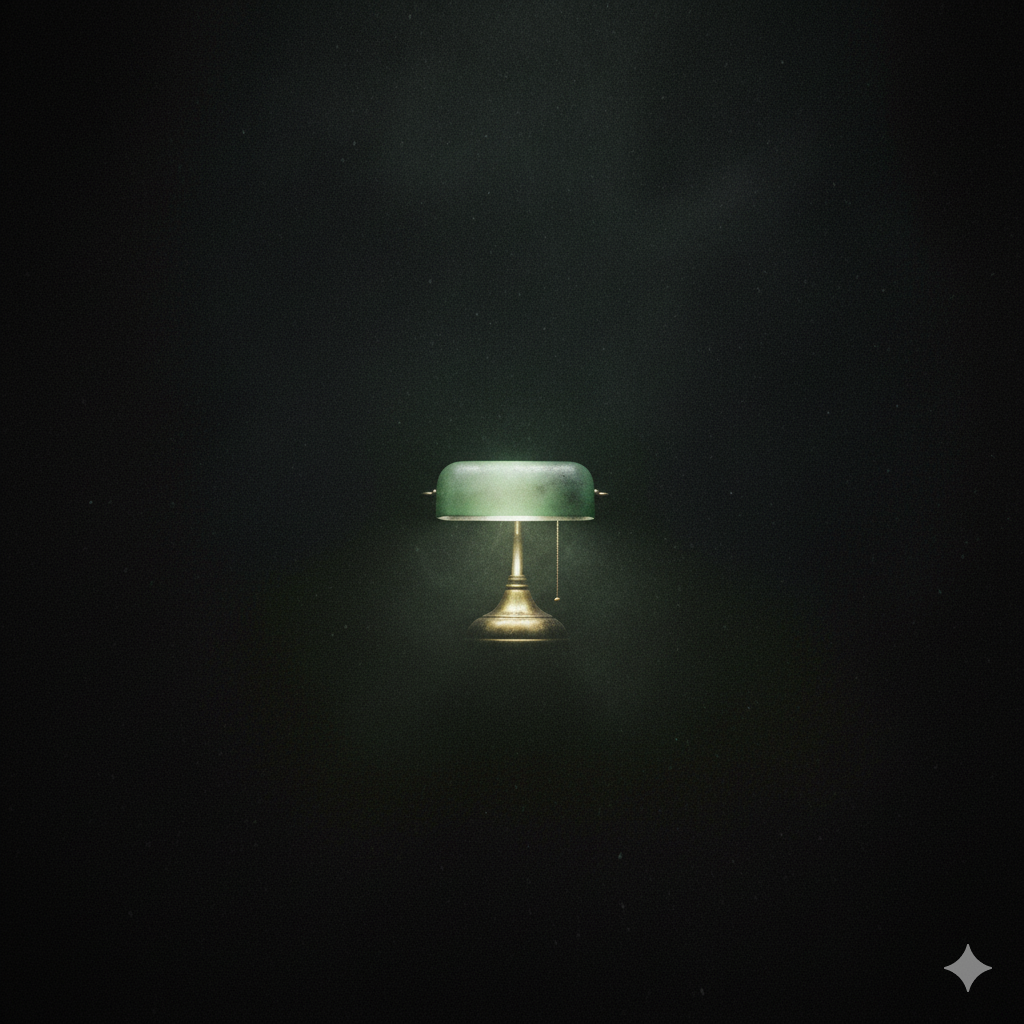

セブンを象徴する“緑のランプ”がつくる冷たい静けさ

映画『セブン』の中で最も印象的な色のひとつが「緑のランプ」です。

この緑は単なる照明ではなく、作品全体の心理温度を下げ、観客に“冷たい静けさ”を感じさせる重要な視覚記号として機能しています。

この章では、緑のランプが持つ象徴性と、なぜこの色がセブンの世界観に圧倒的な説得力をもたらすのかについて詳しく掘り下げていきます。

緑のランプが象徴する“冷たさ”と“理性”

セブンに登場する緑のランプは、暖かさを生む黄色やオレンジの光とは対照的で、冷たく乾いた光を放っています。

これは人間の温度や感情から距離を置いた「理性の光」を表しているようにも見えます。

- 緑は“生命の色”である一方、セブンでは“静寂”の象徴

- 暖色を避けることで、空間から情緒を削ぎ落とす

- 監視されているような冷たさが漂う

この光が灯るだけで、室内の空気は一気に湿り、重く沈んだ世界に変わります。

なぜ“緑”がセブンの世界観に適しているのか

緑色は一般的に“安心・安定”のイメージが強い色です。

しかし、セブンで使われる緑はその真逆を突きます。

くすんだ緑は“安息”ではなく、“停滞”“陰鬱”を伝えるために利用されています。

下の表は、セブンにおける緑の役割を整理したものです。

| 緑の表現 | 意味 | 効果 |

|---|---|---|

| くすんだ緑のランプ | 静けさ、無感情 | 空気が冷えるような緊張を生む |

| 灰混じりの緑 | 汚れ、退廃 | 物語の街に“清潔さの欠片もない”ことを示す |

| 弱い光の緑 | 監視、理性 | 登場人物の心の距離を感じさせる |

緑は「感情を薄める色」として映画の空気を支配しているのです。

緑の光が演出する“動かない空間”

緑のランプが置かれた部屋は、なぜか“動きが止まって”見えます。

暖色なら漂うはずの生活感や温度が消え、

空間そのものが静止しているような感覚を与えます。

これはデザイン的にいうと、色温度を下げることで

「動き」「生命感」を意図的に弱めているからです。

- 生活の温度を奪う

- 人の気配を薄める

- 空気の沈黙を強調

セブンでの緑は、まさに「動かない空間」を生み出す装置になっています。

雨と暗闇が生む“閉じられた都市”と、静と動の構図が描く二人の対比

映画『セブン』の舞台となる都市は、ほとんど晴れることがありません。

延々と降り続く雨、昼間でも暗い空、閉塞感のある建物。これらは単なる背景ではなく、物語の主題を視覚的に示すデザインとして作用しています。

さらに、その湿った都市の中で、ミルズとサマセットという対照的な人物が“静と動”の構図で描かれることで、観客はふたりの価値観の違いを無意識に受け取ります。

この章では、環境デザインと構図がどのように人物の心理まで語っているのかを詳しく見ていきます。

止まない雨がつくる“閉じ込められた世界”

セブンの街はほとんど常に雨が降っています。

これは偶然ではなく、世界そのものが“出口のない絶望”で満たされていることを表現するための視覚設計です。

雨がもたらすデザイン効果は次の通りです。

- 空気を重くし、湿度で画面を濁らせる

- 色彩をグレー寄りにし、生命感を奪う

- 登場人物の表情を暗くし、光の反射で疲労を表現する

雨は街を閉じ、観客の心も閉じていきます。

構図の“静と動”が語るミルズとサマセットの違い

セブンは派手な演出が少ない映画ですが、構図の使い方に明確な意図があります。

特にミルズ(ブラッド・ピット)とサマセット(モーガン・フリーマン)は、シーンごとに“静と動”で描き分けられています。

- ミルズ=動(前傾姿勢、歩き回る、落ち着きのない視線)

- サマセット=静(姿勢が一定、中央に配置、動きが少ない)

この真逆の描写があるからこそ、ふたりのキャラクターの根本的な差が、言葉にしなくても伝わります。

実際の構図を整理するとこうなります↓

| キャラ | 構図の特徴 | 心理的印象 |

|---|---|---|

| ミルズ | フレームからはみ出しがち/動きが多い | 若さ・衝動・不安定 |

| サマセット | 中央/固定/余白を大きく使う | 理性・静けさ・諦観 |

視覚だけで性格が説明されているのが非常に巧妙です。

暗闇に溶ける二人のシルエットが語る“距離感”

暗い都市の中で、ふたりのシルエットはしばしば背景に溶けていきます。

特にサマセットは暗闇の中に置かれることが多く、

「この街の一部になっている」「馴染んでしまっている」

という印象すら与えます。

対してミルズは、暗闇に馴染まず“浮き上がる”構図が多く、街との相性の悪さや未熟さが際立ちます。

このシルエットの対比は、

ふたりの精神的距離、人生観の差、世界に対する態度を美術的に語っています。

生活感のない部屋と、冒頭オープニングの質感が生むデザイン的恐怖

映画『セブン』には、「人の住んだ気配」が極端に薄い場所が多く登場します。

家具があるのに生活の温度がなく、ただ“機能”だけが残された部屋。その空虚さが、物語の不気味さをさらに強調しています。

また、冒頭のオープニングでは独特のタイポグラフィとざらついた質感が使われ、観客は一瞬で「この映画は普通ではない」と理解させられます。

この章では、空間とタイポグラフィという異なる2つのデザイン要素が、どのようにして恐怖と狂気を生み出しているのかを掘り下げます。

生活感の消えた空間がなぜ“恐怖”を生むのか

セブンの部屋には家具があり、人が住んでいる設定のはずなのに、空間は妙に無機質です。

これは“生活”を表す物が極端に排除されているため、人の気配を感じられず、不自然な静けさが支配しているからです。

生活感の欠如は次のような効果を生みます。

- 人が消えた“空洞”の印象を強める

- 空間が「ただの箱」として存在し始める

- 温度・匂い・雑音が欠落し、緊張感が増す

家具という“存在”があるのに、

“生”がない。

そのズレが観客に不安を植えつけます。

犯罪現場の空間が持つ“整いすぎた”異常性

犯人の部屋や犯罪現場は、驚くほど整っています。

乱雑さはあっても、“生活の乱れ”ではなく“作業としての乱れ”であり、それが狂気を強烈に示しています。

表で整理するとこうなります。

| 空間 | 特徴 | デザイン的意味 |

|---|---|---|

| 犯人の部屋 | 整理されすぎた机/分類された資料 | 人間味を消した“作業空間” |

| 犯罪現場 | 物が多いが「意図」と「手順」がある | 生活ではなく“儀式” |

| 被害者の部屋 | 個性が消され、跡だけが残る | 息の詰まる静寂 |

整然としているのに、安心できない。

砂を噛むような不快さが残るのは、空間に“意味”がありすぎるからです。

オープニングのタイポグラフィが描く“ざらついた狂気”

セブンの冒頭は映画史に残る名オープニングです。

乱れた手書き文字、ざらついたフィルムのノイズ、切り刻まれたタイポの動き。それらは単調なホラーではなく、もっと深い“精神の摩耗”を感じさせます。

このオープニングが恐怖を生む理由は以下の通りです。

- タイポが「読ませる」ではなく「乱す」ために存在している

- ざらついた質感が、視覚にストレスを与える

- 記録映像のような“不完全さ”が狂気を想像させる

タイポや質感そのものが、すでに物語の一部なのです。

罪を象徴する美術デザインと、画面に満ちる湿度・埃の質感が語る世界の腐敗

映画『セブン』の最大のテーマは“七つの大罪”ですが、それを説明しているのはセリフだけではありません。

部屋の汚れ方、家具の古さ、湿った空気、埃が舞う光…。そうした細部の美術デザインが“罪が沈殿した世界”を形作っています。

この章では、「罪の象徴」としての美術要素と、画面全体に漂う“湿度と埃”という質感が、物語をどのように補強しているのかを詳しく紐解いていきます。

“罪”を可視化するための美術デザイン

セブンの美術は、単に“古い部屋”を作っているわけではありません。

それぞれの現場は、象徴する罪に合わせた“視覚の物語”としてデザインされています。

具体的な特徴は以下の通りです。

| 罪 | 美術デザインの特徴 | 伝わる印象 |

|---|---|---|

| 暴食 | 食べかけ/油/腐敗臭の想像 | 逃げられない圧迫感 |

| 強欲 | 内装の華美さと歪な配置 | 価値観の崩壊 |

| 怠惰 | 汚れ・雑然とした生活の遺骸 | 時間が止まった感覚 |

| 憤怒 | 赤・黒の強いコントラスト | 心の爆発 |

これらは単なる装飾ではなく、

“罪そのものが部屋になった”ような圧迫感があり、視覚だけで主題を語っています。

湿度が画面に与える“呼吸できない”感覚

セブンの世界は、常に湿っています。

光が霞み、壁は湿り、空気は重たく動きません。

この湿度は心理的な苦しさを増幅させ、観客の呼吸を奪うような効果を持っています。

湿度が与えるデザイン効果は次の通りです。

- 色が濁り、灰色が支配的になる

- 光が弱く拡散し、鮮明さが失われる

- 空間が重く沈み、逃げ場がなく見える

湿度は「罪の街に晴れ間はない」というメッセージを、視覚ではなく“体感”として伝えています。

埃と光がつくる“腐敗のテクスチャ”

セブンの画面には、埃が舞っているような光の質感があります。

これは“汚れ”ではなく、“滞っている時間と空気”を表すための重要な質感デザインです。

埃は次のような意味を持ちます。

- 動きのない世界=停滞

- 清潔の欠如=罪と腐敗

- 古く続く闇=都市の歴史的疲労

これを最も象徴的に伝えるのが、

光の中に浮遊する細かな粒子です。

埃が見えるほど光が弱く、世界が古く、そして誰にも掃除されないまま放置されてきたことが伝わります。

“不快のデザイン”が物語と結びつく理由と、その視覚心理が生む深い体験

映画『セブン』は、視覚の“気持ちよさ”を追求した作品ではありません。

むしろ、その逆である「不快」「ざらつき」「重さ」を、デザインとして緻密に計算し、物語と強く結びつけています。

この“不快のデザイン”は、観客の心理に深く影響し、物語をただ“鑑賞する”のではなく、“体感させる”ために機能しているのです。

この章では、セブンがどのように視覚心理を使って物語の意味を増幅させているのかを解き明かしていきます。

“不快のデザイン”が感情の入口になる理由

セブンは、美しい構図や整った色彩よりも、観客の心にざらっと刺さるような“不快さ”を大切にしています。

これは恐怖や嫌悪を狙った演出ではなく、物語の本質である「罪の重さ」を感じさせるためのデザインです。

“不快のデザイン”には次のような心理的効果があります。

- 感情の防御壁を突破し、物語に引きずり込む

- 頭ではなく“体”で物語を理解させる

- 画面にある小さな情報まで敏感に感じ取らせる

つまり、不快は“拒絶”ではなく、“没入”のための装置なのです。

視覚が物語を語る“サブテキストとしてのデザイン”

セブンの画面には、セリフでは語られない“もうひとつの物語”が常に流れています。

それがサブテキストとしてのデザイン、つまり“視覚が語る物語”です。

例えば──

- 暗闇に沈むサマセットの後ろ姿は、諦観や虚無を語る

- 浮き上がるミルズの輪郭は、希望と未熟さの象徴

- 部屋の湿度や埃は、長く続く罪の歴史を暗示する

どれもセリフでは説明されないのに、視覚だけで観客の理解を押し上げていきます。

デザインと物語が一致すると“体験”になる

セブンが特別なのは、

物語(罪・絶望・疲労)とデザイン(暗さ・湿度・構図)が完璧に一致している点です。

この一致が生むのは、単なる鑑賞ではなく“体験”です。

- 光と影が物語の重さを増す

- 色彩が心理の揺れを補強する

- 空間がキャラクターの運命を暗示する

デザインと物語が溶け合うと、観客は“理解”を超えて“感じる”ことができます。

【まとめ】不快と美が共存するデザインの価値とは

映画『セブン』は、一般的な“美しいデザイン”とは真逆の位置にある作品です。

しかし、不快な色彩、湿った空気、重たい構図、生活感のない空間…。そのすべてが物語と完全に連動し、深い余韻を生み出しています。

不快と美が矛盾せず共存し、視覚そのものが物語を語るからこそ、観客はセブンをただの映画ではなく“体験”として記憶します。

デザインは「美しさ」だけを追求するものではなく、作品の意味を伝える“言語”でもある。

セブンを分析することは、映画とデザインを横断する新しい学びになり、これからの創作にも大きなヒントを与えてくれるはずです。

「今日の学び」

この記事を書きながら、私の一番好きな映画『セブン』は、物語の暗さだけではなく“デザインそのものが語っている作品”だとあらためて感じました。

色も光も湿度も、すべてが物語と結びつき、画面のざらつきさえ意味を持ちはじめます。

不快なほどの暗さや、湿った空気、冷たい緑のランプ。

それらはただの演出ではなく、登場人物の心の温度や、世界の腐敗を静かに伝えていました。

画面が整っていないのに、世界は過剰に整いすぎている。

その矛盾が、セブン独特の“美しい不快さ”を生み出しているのだと思います。

デザインは、見た目を美しくする作業ではなく、

「物語の温度」を合わせていく作業なのだと気づきました。

光が弱れば、心も沈む。

色が濁れば、世界も濁る。

余白が息苦しければ、登場人物も息ができない。

視覚のすべてが物語と溶け合ったとき、映画はただの映像ではなく“体験”になる。

それを深く理解できたことが、今日の一番の学びです。

これからもデザインをするときは、

美しさだけを見るのではなく、そこに流れる「物語」まで意識して整えていきたいと思いました。

少しずつでいいから、作品に“呼吸”を入れられるデザインをつくっていきたいです。

読んでくれて、ありがとう。

デザインのこと、日々の気づきのことをまとめています。

余白の美しさと、考える時間を大切にしています。

SNS更新中です🚀