映画『セブン』は、犯罪スリラーを超えて、都市の腐敗・剥き出しの人間性・過剰な情報量によって成り立つ“映画的ブルータリズム”の象徴とも言える作品です。

雨と暗闇に沈む街、倫理の境界すら揺らぐ演出、そして破滅へ一直線に進む物語構造——本記事では、これらの要素がどのように「美しい破滅」を形作っているかを深掘りします。

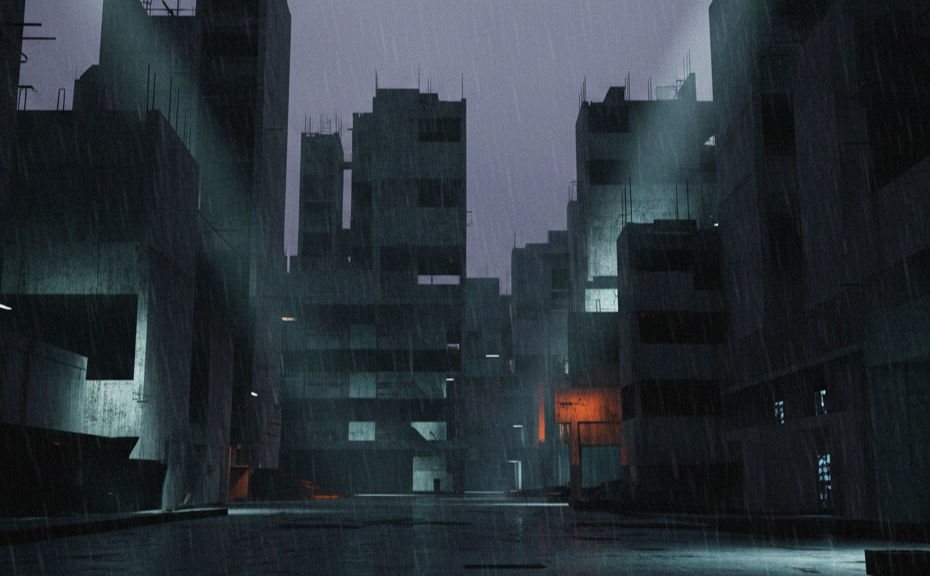

『セブン』が放つ“都市の生々しさ”——整っていない世界はなぜ美しいのか

『セブン』の街並みには、観客が“息苦しさ”を覚えるほどの生々しさが宿っています。

雨や湿った空気、薄暗い照明、乱れた生活空間——それらは飾りではなく、剥き出しの現実そのものです。

Somersetが抱える諦念や、世界そのものの荒れ具合が、冒頭から「この都市はすでに壊れている」という印象を与えます。この“整っていない世界”こそが、ブルータリズム的な魅力を放ちます。

都市ノイズが創り出す“呼吸しづらい空気”

『セブン』の音響や背景には、次のような都市ノイズが満ちています。

- 絶えず降り続く雨音

- 混ざり合うサイレンと交通音

- どこまでも沈むような暗い響き

観客は視覚だけでなく、音からも世界の不穏さに巻き込まれるのが特徴です。

“素材感”が語る荒廃した都市の内側

作品内の建物や小道具は、加工されていないような質感を意図的に持たせられています。

| 要素 | 意味 | 『セブン』での例 |

|---|---|---|

| 荒い壁面やくすんだ照明 | 世界の疲弊を象徴 | Somersetの自宅、路地裏の薄暗さ |

| 剥き出しの構造物 | 隠さない姿勢 | 殺人現場の配線・配管 |

| 汚れや破れ | 時間と絶望の蓄積 | 雑然としたデスク、薄汚れたアパート |

都市そのものが**「もう取り繕えない」と訴えている**ようです。

“露出としての演出”——情報量が観客を殴る理由

『セブン』における犯行現場の描写は、単なる恐怖表現ではありません。

それは必要以上に“見せる”ことで、観客に逃げ場を与えない露出のデザインです。

ジョン・ドゥの殺人現場はひとつひとつが“語りすぎている”ほど詳細で、観客は理解より先に感情が圧倒されます。

“情報の暴力”としてのディテール

犯行現場の圧倒的な情報量は、観客に強制的な体験を与えます。

- 視界の整理が追いつかない

- 理解より先に嫌悪や混乱が走る

- 倫理的な境界が曖昧になる感覚

これは、情報が“暴力として作用する瞬間”です。

なぜ「見せる」ことが観客を揺さぶるのか

『セブン』の演出は、グロテスクなものを見せるためではなく、社会の腐敗構造を視覚化するためでもあります。

| 演出 | 観客が感じるもの |

|---|---|

| 肥満の被害者の肉体の露出 | 社会の歪みを視覚で理解させられる |

| 金と血が混ざる「強欲」 | 倫理と資本のねじれを象徴 |

| 「怠惰」の腐敗した部屋 | 時間の暴力と人間の崩壊 |

「見たくないのに見えてしまう」構造が、作品のブルータルさを決定づけています。

SomersetとMillsの“不完全さ”が物語を動かす

キャラクターの魅力は、彼らが完璧ではない人間として描かれている点にあります。

その不完全さが物語を破滅へ向かわせ、観客の心を強く揺さぶります。

Somerset——諦念という静かな狂気

Somersetは冷静で理性的に見えますが、内側には深い絶望と諦めが沈んでいます。

彼の静かな狂気とも言える諦念は、映画全体のトーンを決める“静かな暴力”です。

Mills——純粋さが破滅の入口になる

Millsは未熟で衝動的ですが、その純粋さこそが最も人間的です。

その人間らしさが、ジョン・ドゥの計画に取り込まれ、悲劇の引き金になってしまいます。

秩序が壊れていく物語構造——観客が振り落とされる理由

物語の展開そのものが、ブルータリズム的な“反秩序”として機能しています。

通常のサスペンスのような理解の順序は奪われ、観客は“不安定な物語”の中に投げ込まれます。

提示されない“ルール”が混乱を生む

一般的な作品で示されるはずの、

- 犯人像

- 動機

- 事件解決の道筋

といった“ルール”が欠落しています。

そのため、観客は整理する前に物語に引きずられ、感情が先に動く体験をするのです。

終盤で秩序が崩壊し、破滅が確定する

ジョン・ドゥの出頭は、物語の構造的な転覆です。

秩序が消え、観客もまた抗えない破滅の流れに巻き込まれることになります。

剥き出しの感情が生む“美しい破滅”

ラストシーンは、感情の抑圧が限界を迎え、剥き出しの感情が爆発する瞬間として描かれます。

この破裂感こそが、ブルータリズム的な“美しい破滅”を成立させています。

Millsの怒りが純度を増していく

Millsは最後に、怒り・悲しみ・愛のすべてを抱えたまま、耐えがたい選択を迫られます。

その怒りは、偽りのない“正直さ”として観客に突き刺さります。

Somersetの叫びが示す、理性を超えた願い

Somersetの「撃つな」という叫びは、理性を超えた本音です。

二人の感情が露出したこの瞬間、物語は避けられない破滅の美を完成させます。

『セブン』に通底する“壊れた世界の美学”

映画全体を通して、『セブン』には“壊れた世界の美学”が貫かれています。

都市の荒々しさ、過剰な情報量、不完全な人間性、そして感情の爆発——それらが組み合わさり、唯一無二の美しさを生み出しています。

| 要素 | 作品に与える効果 |

|---|---|

| 荒れた都市の質感 | 世界観の絶望を可視化 |

| 過剰な情報量 | 観客の逃げ場を奪う |

| 不完全なキャラクター | 共感と痛みを引き出す |

| 物語の不安定さ | 破滅の必然性を形作る |

| 感情の露出 | 作品の“美”を確定させる |

『セブン』は、破滅すらもデザインとして成立させる稀有な映画と言えます。

“壊れた倫理”が世界をさらに沈ませる

『セブン』の世界では、倫理が機能していません。

機能しているように見えるのは「制度」としての表層だけで、実際には誰も守られていないし、善悪の基準も曖昧なままです。

この“壊れた倫理”は、以下のような効果をもたらします。

- 誰が正しく、誰が間違っているのか判断できない揺らぎ

- 秩序が存在しているようで、内部から腐食している不気味さ

- 観客が「ここにいたら自分も壊れる」と本能的に感じる圧迫

SomersetとMillsの対話も、正しさと間違いが常に揺れ動き、そこに“倫理の脆さ”が露呈しています。

映画はその脆さを見せることで、世界の真の腐敗を突きつけます。

街そのものが“沈黙のキャラクター”として機能している

『セブン』では、街そのものが無言で語るキャラクターです。

表情も声も持たないのに、観客の心を圧迫し続ける存在として立ち上がっています。

都市がキャラクターとして機能するポイントは次のとおりです。

- 常に湿り気を帯び、疲れているような街並み

- 昼と夜の境界が曖昧で、時間感覚を奪う照明

- 人間の行動よりも街の“重さ”が物語を牽引している感覚

まるで、

「この街ではどんな希望も腐敗する」

と静かに語っているようです。

この“沈黙のキャラクター性”が、観客に逃れられない圧迫感を与え、

物語の破滅を“運命のように”感じさせます。

破滅が“避けられない美”として立ち上がる瞬間

『セブン』のラストに至るまで、物語は一貫して破滅へ向かっています。

その過程で観客が感じるのは、「悲劇」ではなく、

これはもう、避けられなかったんだ……

という、静かな諦念です。

その“避けられなさ”が美に変わる理由は次のとおりです。

- 世界も人間も壊れており、正常な結末が成立しない

- 誰も完璧ではなく、誰も正解を選べない

- 破滅が唯一、世界の整合性を保つ選択肢として浮上する

つまり、『セブン』は「破滅の必然性」を論理的に積み上げ、

最後に美しいほど自然な形で破滅が完成するのです。

この瞬間、観客は恐怖や絶望ではなく、

“静かな理解”と“心の痛み”という美しさに包まれます。

【まとめ】『セブン』は腐敗と破滅を美学に昇華した映画

『セブン』は、都市の腐敗、過剰な情報、揺れる倫理、人間の弱さをそのまま差し出し、観客を逃がしません。

剥き出しの世界と感情を真正面から見せつけることで、物語は“美しい破滅”として完成します。

整っていない世界の中にこそ、人間の本質が浮かび上がる——その証明が『セブン』なのです。